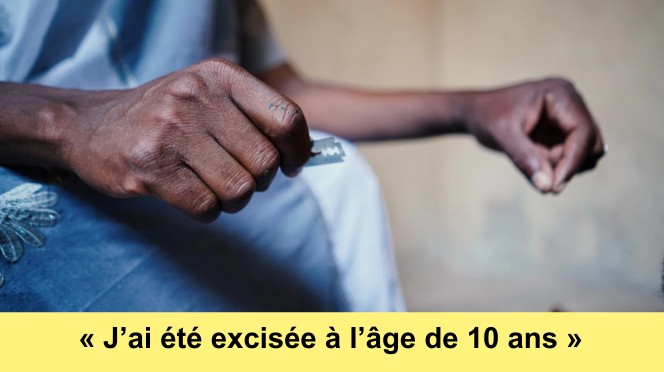

Les mutilations génitales féminines (MGF) continuent de faire des ravages au Sénégal, notamment dans la région de Tambacounda, où 85 % des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi une forme d’excision. Un témoignage poignant, celui de Fatoumata Diallo, survivante devenue militante, met en lumière la réalité brutale de cette pratique. Mais au-delà de l’horreur physique et psychologique des MGF, c’est une autre vérité qu’il faut affronter : la complicité silencieuse et souvent active des familles et des communautés, y compris des mères et des grand-mères.

Trop souvent, les bourreaux des filles ne sont pas des inconnus. Ce sont leurs propres parentes. Ce sont ces femmes qui organisent les cérémonies, qui paient les exciseuses, qui persuadent les filles de « devenir des femmes » selon les normes tribales. Ces femmes sont elles-mêmes victimes d’un système patriarcal et culturel qui les a privées de leurs droits, mais leur rôle actif dans la transmission de cette violence ne peut plus être ignoré ni excusé.

Comment comprendre qu’en 2025, dans un pays doté d’une loi claire interdisant les MGF depuis 1999, des mères, des grand-mères, des tantes, continuent à planifier l’excision de leurs filles ? Comment expliquer que certaines traversent des frontières pour contourner la loi sénégalaise, allant jusqu’au Mali ou en Gambie pour faire mutiler des enfants ? La réponse est glaçante : elles sont les gardiennes d’une norme sociale qui tue et mutile.

L’histoire racontée par Fatoumata Diallo n’est pas isolée. Elle évoque notamment le cas récent de cinq jeunes filles dont la propre grand-mère et mère prévoyaient l’excision. Ce sont donc des membres directs de la famille qui ont mis en péril la santé, l’éducation et l’avenir de ces enfants. Le courage de Fatoumata et d’autres militantes permet parfois d’interrompre le cycle, mais combien d’autres cas échappent à la vigilance ?

Cette complicité familiale est d’autant plus perverse qu’elle s’habille des habits de l’amour. On nous dit que ces mères agissent « pour le bien » de leurs filles, pour leur honneur, leur acceptabilité sociale, leur futur mariage. Ce chantage émotionnel est une violence psychologique insidieuse.

La situation n’est pas propre au Sénégal. En Égypte, en Guinée, ou encore en Somalie, les MGF sont également perpétuées sous l’impulsion de femmes issues de la sphère familiale. Le schéma est toujours le même : des traditions soi-disant culturelles justifient l’injustifiable, et les institutions peinent à imposer la loi face à la pression du groupe.

Il ne suffit plus de condamner les exciseuses ou d’éduquer les enfants. Il faut regarder en face la responsabilité directe des familles. Les excuses culturelles ont trop longtemps servi de paravent à une barbarie normalisée. Il faut dénoncer sans détour cette complicité familiale, de rompre le silence au sein même des foyers.

Les autorités sénégalaises doivent appliquer rigoureusement la loi, à poursuivre les parents complices et à renforcer la protection des enfants. Les campagnes de sensibilisation doivent cibler spécifiquement les familles, en particulier les femmes qui, bien que victimes, peuvent devenir actrices de changement ou continuer à être vectrices de souffrance.

Le combat contre les MGF ne se gagnera pas dans les textes de loi, mais dans les maisons, dans les villages, dans les consciences. Il faut oser dire : non, une mère n’a pas le droit de mutiler sa fille. Jamais. Nulle part. Sous aucun prétexte.

Article opinion écrit par la créatrice de contenu : Mireille Diatta.

Mis en ligne : 24/06/2025

—

La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.